Diskriminierung: Entschädigung des Arbeitgebers vollkommen steuerfrei

Nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sind Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität verboten (§ 1 AGG). Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Der so Benachteiligte kann eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen (§ 15 Abs. 2 AGG). Die Frage ist, wie eine solche Entschädigung steuerlich zu behandeln ist. Aktuell hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz entschieden, dass eine Entschädigung, die ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer wegen Diskriminierung, Mobbings oder sexueller Belästigung zahlen muss, steuerfrei und eben kein steuerpflichtiger Arbeitslohn ist. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber die behauptete Benachteiligung bestritten und sich lediglich in einem gerichtlichen Vergleich zur Zahlung bereit erklärt hat. Steuerfrei bedeutet, dass die Zahlung nicht sozialversicherungspflichtig ist (FG Rheinland-Pfalz vom 21.3.2017, 5 K 1594/14).

Der Fall: Eine Arbeitnehmerin hat gegen die ordentliche Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses "aus personenbedingten Gründen" Kündigungsschutzklage erhoben, mit der sie auch eine Entschädigung wegen Benachteiligung aufgrund ihrer Behinderung begehrte. Wenige Wochen vor der Kündigung hatte das Amt für soziale Angelegenheiten eine Körperbehinderung von 30 % festgestellt.

Vor dem Arbeitsgericht Kaiserslautern schlossen die Mitarbeiterin und ihr Arbeitgeber sodann einen Vergleich, in dem "eine Entschädigung gemäß § 15 AGG" i.H.v. 10.000 Euro vereinbart und das Arbeitsverhältnis einvernehmlich beendet wurde. Das Finanzamt wollte die Entschädigung als steuerpflichtigen Arbeitslohn behandeln.

Nach Auffassung der Finanzrichter ist dem beim Arbeitsgericht geschlossenen Vergleich zu entnehmen, dass es sich bei der Zahlung nicht um Ersatz für entstandene materielle Schäden i.S.d. § 15 Abs. 1 AGG (z.B. entgehenden Arbeitslohn) gehandelt hat, sondern um den Ausgleich immaterieller Schäden i.S.d. § 15 Abs. 2 AGG wegen einer Diskriminierung der Klägerin als Behinderte. Eine solche Entschädigungszahlung sei steuerfrei und nicht als Arbeitslohn zu qualifizieren. Der Arbeitgeber der Klägerin habe die Benachteiligung zwar bestritten.

Im Wege des Vergleichs sei er jedoch bereit gewesen, eine Entschädigung wegen (nur) behaupteter Benachteiligung zu zahlen. Solche Einnahmen hätten keinen Lohncharakter und seien daher steuerfrei.

SteuerGo

Die Entschädigung ist nicht nur steuer- und sozialversicherungsfrei, sie wird auch nicht in den Progressionsvorbehalt einbezogen, sodass sie nicht zu einem höheren Steuersatz für das übrige Einkommen führt.

Altersdiskriminierende Besoldung?

Das Bundesverwaltungsgericht hat soeben jungen Beamten eine Entschädigung wegen altersdiskriminierender Besoldung zugesprochen, weil ihre Besoldung gegen das Verbot der Benachteiligung wegen Alters verstoßen hat. Das Gericht hat den Anspruch auf Entschädigung aus § 15 Abs. 2 AGG hergeleitet (BVerwG-Urteile vom 6.4.2017, 2 C 11.16 und 2 C 12.16). Die Besoldungsregeln benachteiligten jüngere Beamte allein wegen ihres Lebensalters (EuGH-Urteil vom 19.6.2014, C-501/12).

Diskriminierung: Entschädigung des Arbeitgebers vollkommen steuerfrei

So sparen Sie mit einem Freibetrag in den ELStAM!

Wer hohe Werbungskosten, Sonderausgaben oder Verluste aus einer anderen Einkunftsart (z.B. Vermietung, Gewerbebetrieb, Kapitalvermögen etc.) hat, bezahlt jeden Monat von seinem Gehalt zu viel Lohnsteuer.

Erst mit der Erledigung der Einkommensteuererklärung können Sie dann die zu viel bezahlte Lohnsteuer im Rahmen der Steuererklärung vom Finanzamt zurückfordern.

Mit einem Antrag auf Lohnsteuerermäßigung können Sie sich vom Finanzamt für verschiedene steuerliche Abzugsbeträge und für Ihre voraussichtlichen Aufwendungen einen Freibetrag in den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) eintragen lassen. Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung kürzt dann der Arbeitgeber Ihren Bruttoarbeitslohn um den monatlichen Freibetrag. Somit wird auch die Lohnsteuer nur vom gekürzten Bruttoarbeitslohn berechnet. So zahlen Sie mit einem Freibetrag schon während des Jahres weniger Steuern und auch weniger Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer.

So sparen Sie mit einem Freibetrag in den ELStAM!

Wie kann ich den Kinderfreibetrag in den ELStAM eintragen lassen?

Der Kinderfreibetrag wird zwar erst nachträglich gewährt, Sie können ihn jedoch in Ihren elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) eintragen lassen. Zwar zahlen Sie dann nicht weniger Einkommensteuer voraus. Die unterjährige Belastung kann dennoch sinken. Denn der Kinderfreibetrag wird zur Berechnung von Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag berücksichtigt, die dadurch geringer ausfallen. Sie müssen den Freibetrag bei Ihrem Finanzamt eintragen lassen. Dafür sollten Sie die folgenden Unterlagen mitbringen:

- Personalausweis oder Reisepass

- Lohnsteuerbescheinigung

- Abstammungsurkunde

- ggf. Vaterschaftsanerkennungsurkunde, wenn Sie nicht verheiratet sind

- ggf. Lebensbescheinigung für Kinder, die an einem anderen Wohnort gemeldet sind

Die Lebensbescheinigung darf nicht älter als drei Jahre sein. Wer die Lebensbescheinigung nicht vorlegen kann, z.B. weil das Kind im Ausland lebt, muss sich an sein Finanzamt wenden. Dort trägt der Finanzbeamte den Kinderfreibetrag ein.

Auch Eltern volljähriger Kinder müssen sich für die Eintragung von Freibeträgen an das Finanzamt wenden.

Wie kann ich den Kinderfreibetrag in den ELStAM eintragen lassen?

Wie lasse ich Freibeträge oder Änderungen in den ELStAM eintragen?

Steuerzahler, die einen Freibetrag in ihren elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) eintragen möchten, wenden sich an das Finanzamt. Falls Sie einen Lohnsteuerfreibetrag für hohe Werbungskosten berücksichtigen lassen wollen, können Sie einen entsprechenden Antrag stellen. Gleiches gilt für die antragsgebundenen Abzugsmerkmale, wie Berücksichtigung volljähriger Kinder, Pflegekinder, Steuerklasse II für Alleinerziehende.

Auch wenn Sie bereits im Vorjahr einen solchen Freibetrag genutzt und die Verhältnisse sich nicht wesentlich geändert haben, ist ein erneuter Antrag für das neue Jahr erforderlich. Nur ein bereits eingetragener Behinderten-Pauschbetrag wird auch ohne erneuten Antrag weiterhin berücksichtigt. Gleiches gilt, wenn der Behinderten-Pauschbetrag für ein Kind auf die Eltern übertragen wurde.

Falls die gespeicherten ELStAM nicht korrekt sind, müssen Sie eine Berichtigung beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt beantragen. Hierzu verwenden Sie das Formular "Korrekturantrag zu den elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen", das Sie beim Finanzamt oder im Internet erhalten.

Vorsicht

Seit dem 1.1.2016 ist der Lohnsteuerfreibetrag im Regelfall für zwei Jahre gültig. Wenn sich innerhalb der zwei Jahre die Verhältnisse zu Ihren Gunsten verändern, können Sie den Freibetrag beim Finanzamt ändern lassen. Falls sich jedoch die Verhältnisse zu Ihren Ungunsten ändern, sind Sie verpflichtet, den Freibetrag ändern zu lassen. Eine Änderung kann sich zum Beispiel ergeben bei Arbeitgeberwechsel, wenn sich die Entfernung zur Arbeits- oder Tätigkeitsstätte wesentlich erhöht oder verringert oder eine doppelte Haushaltsführung begründet wird oder wegfällt (§ 39a Abs. 1 Satz 4-5 EStG).

Wie lasse ich Freibeträge oder Änderungen in den ELStAM eintragen?

Eigene Kündigung: Unterliegt die Abfindung der Fünftelregelung?

Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ist oft mit einer Abfindung verbunden – besonders wenn der Arbeitgeber kündigt. Diese Abfindung kann steuerlich begünstigt sein, nämlich durch die sogenannte Fünftelregelung. Doch was gilt, wenn Sie selbst kündigen oder ein Aufhebungsvertrag auf Ihre Initiative zurückgeht?

Was ist die Fünftelregelung?

Die Fünftelregelung (§ 34 EStG) ist eine steuerliche Vergünstigung für außerordentliche Einkünfte, zu denen auch Abfindungen zählen (§ 24 Nr. 1a EStG). Sie führt dazu, dass diese Einkünfte ermäßigt besteuert werden, um eine zu hohe Steuerbelastung durch die Einmalzahlung zu vermeiden.

Voraussetzungen für die Steuervergünstigung

Damit die Fünftelregelung angewendet werden kann, muss die Abfindung im Zusammenhang mit einem außergewöhnlichen Ereignis stehen – typischerweise die Kündigung durch den Arbeitgeber oder eine einvernehmliche Lösung unter Druck oder Konfliktlage.

Keine Steuervergünstigung bei freiwilliger Eigenkündigung

Wichtig: Kündigen Sie ohne äußeren Druck oder ohne Anstoß durch den Arbeitgeber, wird die Steuervergünstigung nicht gewährt.

Dies gilt insbesondere, wenn Sie aus freien Stücken kündigen, ohne dass ein Konflikt oder eine wirtschaftliche Notlage vorliegt.

Ausnahme: Aufhebungsvertrag in Konfliktsituation

Das Finanzgericht Münster hat jedoch entschieden, dass eine Steuervergünstigung auch dann möglich ist, wenn der Arbeitnehmer selbst den Aufhebungsvertrag initiiert, aber unter Druck handelt:

- In dem entschiedenen Fall befand sich der Arbeitnehmer in einem Konflikt mit dem Arbeitgeber über seine Höhergruppierung.

- Er schlug den Aufhebungsvertrag selbst vor, handelte aber zur Vermeidung weiterer Auseinandersetzungen.

- Das Gericht sah hierin eine ausreichende Konfliktsituation, die die Anwendung der Fünftelregelung rechtfertigt.

(FG Münster vom 17.03.2017, Az. 1 K 3037/14 E, bestätigt durch BFH, Urteil vom 13.03.2018, IX R 16/17, BStBl 2018 II S. 709)

BFH bestätigt: Kein tatsächlicher Druck erforderlich bei einvernehmlicher Lösung

Der Bundesfinanzhof (BFH) stellte klar: Wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis einvernehmlich beenden und dabei eine Abfindung gezahlt wird, ist es nicht zwingend erforderlich, dass der Arbeitnehmer unter erkennbarem Druck stand. Die einvernehmliche Lösung selbst reicht für die Steuervergünstigung aus.

Wann entfällt die Steuervergünstigung trotz Abfindung?

Der BFH hat in einem anderen Urteil (vom 06.12.2021, IX R 10/21) entschieden:

- Wird eine Abfindung nicht in einem Jahr, sondern auf mehrere Jahre verteilt ausgezahlt, entfällt die Fünftelregelung.

- Auch dann, wenn es sich um Teilleistungen (z. B. Abfindung und Startprämie) handelt, die für dasselbe Ereignis gezahlt wurden.

Sonderfall: Sprinterprämie

Eine sogenannte Sprinterprämie, die gezahlt wird, wenn ein Arbeitnehmer freiwillig vorzeitig ausscheidet, kann als Entschädigung gelten und der Fünftelregelung unterliegen.

(Hessisches FG, Gerichtsbescheid vom 31.05.2021, Az. 10 K 1597/20)

Fazit

Auch bei eigener Initiative kann eine Abfindung steuerbegünstigt sein – entscheidend ist die tatsächliche Konfliktsituation oder eine einvernehmliche Lösung zwischen den Parteien. Wichtig bleibt aber: Die Auszahlung muss in einem Jahr erfolgen und als Entschädigung anerkannt werden.

Eigene Kündigung: Unterliegt die Abfindung der Fünftelregelung?

Wie hoch ist die Kirchensteuer?

Die Höhe der Kirchensteuer hängt von Ihrem Wohnort ab. In Bayern und Baden-Württemberg beträgt sie 8 % der festgesetzten Einkommensteuer, in den übrigen Bundesländern 9 %. Die Berechnung erfolgt auf Basis der festgesetzten Einkommensteuer.

Abgeltungsteuer:

Die Kirchensteuer wird auch im Rahmen der Abgeltungsteuer in gleicher Höhe berücksichtigt. Sollten Sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder Einkünfte, die nach dem Teileinkünfteverfahren versteuert werden, erzielen, wird das zu versteuernde Einkommen (zvE) für die Berechnung der Kirchensteuer gesondert ermittelt.

Kirchensteuer und Kinderfreibeträge:

- Beispiel ohne Kinderfreibetrag: Sie leben in Berlin und haben einen Brutto-Monatslohn von 3.000 Euro in der Steuerklasse IV. Ihre monatliche Kirchensteuer beträgt 28,51 Euro.

- Beispiel mit zwei Kinderfreibeträgen: Sie leben in Berlin und haben einen Brutto-Monatslohn von 3.000 Euro bei Steuerklasse IV. Ihre monatliche Kirchensteuer beträgt nun 9,74 Euro.

Wenn in Ihren ELStAM (Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale) Kinderfreibeträge eingetragen sind, reduziert sich nicht die monatliche Lohnsteuer, sondern nur die Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie während des Jahres Kindergeld erhalten.

Kinderfreibeträge in der Einkommensteuerveranlagung:

Die Kinderfreibeträge mindern das zu versteuernde Einkommen nur, wenn der Steuervorteil höher ist als das Kindergeld. Zur Berechnung von Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag werden die Freibeträge jedoch fiktiv berücksichtigt.

Vorteil:

Auch wenn Kinder nur für einen Teil des Jahres berücksichtigt werden (z. B. bei Beendigung der Ausbildung oder Geburt), werden für die Berechnung der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlags der volle Kinderfreibetrag und BEA-Freibetrag angerechnet.

Wie hoch ist die Kirchensteuer?

Wie werden Kurzarbeitergeld und Mutterschaftsgeld besteuert?

Das Kurzarbeitergeld und das Mutterschaftsgeld sind zwar steuerfrei, unterliegen jedoch dem Progressionsvorbehalt. Das bedeutet, dass diese Lohnersatzleistungen zur Ermittlung des Steuersatzes herangezogen werden, obwohl sie selbst nicht versteuert werden. Der Progressionsvorbehalt kann dazu führen, dass sich Ihr Steuersatz und somit die Steuerlast auf Ihr zu versteuerndes Einkommen erhöht.

Wie wirkt sich der Progressionsvorbehalt auf meinen Steuersatz aus?

Obwohl Lohnersatzleistungen wie Kurzarbeitergeld und Mutterschaftsgeld steuerfrei sind, werden sie zur Berechnung des persönlichen Steuersatzes Ihrem Einkommen hinzugerechnet. Das führt zu einem höheren Steuersatz, mit dem dann Ihr eigentliches zu versteuerndes Einkommen besteuert wird. Dies kann dazu führen, dass Sie Steuern nachzahlen müssen oder eine geringere Steuererstattung erhalten.

Beispiel: Progressionsvorbehalt in der Praxis

Eine alleinerziehende Mutter verdient 26.000 Euro brutto jährlich und erhält zusätzlich 6.000 Euro Elterngeld:

- Gesamteinkommen: 32.000 Euro

- Ermittelter Steuersatz: 15,24 %

- Steuer nur auf 26.000 Euro Einkommen: 3.962 Euro

- Ohne Progressionsvorbehalt: Steuer nur 3.195 Euro

Ergebnis: Durch das Elterngeld fallen 767 Euro mehr Steuern an – obwohl es steuerfrei ist. Auch Kirchensteuer und ggf. der Solidaritätszuschlag können steigen.

Auswirkungen auf den Grundfreibetrag:

Wenn Ihr Einkommen inklusive Lohnersatzleistungen den Grundfreibetrag übersteigt, wird der erhöhte Steuersatz angewendet. Liegt das Gesamteinkommen unter dem Grundfreibetrag, bleiben die Lohnersatzleistungen steuerfrei.

Tipp bei Rückzahlung von Lohnersatzleistungen:

Müssen Sie zu viel erhaltenes Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld zurückzahlen, sollten Sie eine Steuererklärung abgeben. Die Rückzahlung kann Ihren Steuersatz senken (negative Progression), wodurch Sie ggf. Steuern zurückerstattet bekommen.

Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld:

Viele Arbeitgeber stocken das Kurzarbeitergeld auf 80 % oder mehr auf. Diese Aufstockungsbeträge waren zeitweise steuerfrei, solange sie zusammen mit dem Kurzarbeitergeld nicht mehr als 80 % des letzten Nettogehalts betrugen (Corona-Steuerhilfegesetz, bis 30.06.2022). Seit Juli 2022 sind Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld jedoch wieder steuerpflichtig.

Wie werden Kurzarbeitergeld und Mutterschaftsgeld besteuert?

Gibt es auch Lohnersatzleistungen, die ich nicht in meiner Lohnsteuerbescheinigung finde?

Ja. Die Lohnersatzleistungen, die Sie nicht von Ihrem Arbeitgeber erhalten, werden auch nicht auf Ihrer Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen.

Zu den Lohn- bzw. Einkommensersatzleistungen zählen insbesondere

- Arbeitslosengeld I,

- Kurzarbeitergeld und Saison-Kurzarbeitergeld,

- Insolvenzgeld bei Insolvenz des Arbeitgebers,

- Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz,

- Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld,

- Kranken-, Verletzten- und Übergangsgeld für Behinderte oder vergleichbare Lohnersatzleistungen,

- Aufstockungsbeträge sowie Altersteilzeitzuschläge nach dem Altersteilzeitgesetz bzw. Beamtenrecht,

- Zuschüsse zum Arbeitsentgelt für ältere Arbeitnehmer durch die Agentur für Arbeit.

Wichtig: Sämtliche Lohn- bzw. Einkommensersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen sind seit 2015 ausschließlich im Steuerhauptformular und nicht mehr auf der Anlage N einzutragen. Sie finden den Bereich bei SteuerGo unter "Sonstige Angaben > Einkommensersatzleistungen".

Gibt es auch Lohnersatzleistungen, die ich nicht in meiner Lohnsteuerbescheinigung finde?

Was kann ich absetzen bei Leistungen meines Arbeitgebers für Fahrten zur Arbeit?

1. Grundsätzliches zur steuerlichen Behandlung von Arbeitgeberzuschüssen

Viele Arbeitgeber beteiligen sich an den Kosten für den Weg zur Arbeit. Steuerlich ist dabei entscheidend, wie diese Unterstützung ausgestaltet ist.

Zuschüsse des Arbeitgebers zu Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gelten grundsätzlich als steuerpflichtiger Arbeitslohn. Der Gesetzgeber lässt jedoch besondere steuerliche Vereinfachungen zu: Der Arbeitgeber kann solche Zuschüsse pauschal mit 15 Prozent Lohnsteuer versteuern (§ 40 Abs. 2 Satz 2 EStG). In diesem Fall sind die Zuschüsse sozialversicherungsfrei.

Für den Arbeitnehmer bedeutet das: Der Zuschuss erhöht nicht das steuerpflichtige Bruttogehalt und muss nicht als Einnahme in der Steuererklärung angegeben werden.

Erhält der Arbeitnehmer steuerfreie oder pauschal besteuerte Arbeitgeberleistungen, wird die Entfernungspauschale entsprechend um die Erstattungen dees Arbeitgebers gekürzt (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 5 EStG).

2. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen

Seit 2019 können bestimmte Arbeitgeberleistungen für den Arbeitsweg vollständig steuer- und sozialversicherungsfrei sein. Voraussetzung ist, dass sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden, also nicht durch eine Gehaltsumwandlung entstehen.

Die Steuerfreiheit gilt für:

- Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte,

- Fahrten zu einem vom Arbeitgeber bestimmten Sammelpunkt,

- Fahrten in ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet (§ 9 Abs. 1 Nr. 4a Satz 3 EStG).

Beispiele: Zahlt der Arbeitgeber 30 Euro monatlich für ein ÖPNV-Monatsticket zusätzlich zum Gehalt, bleibt dieser Betrag steuerfrei. Auch ein Jobticket für Fahrten zu einem Hafengelände ist steuerfrei, wenn die Nutzung entsprechend dokumentiert ist.

3. Welche Verkehrsmittel sind begünstigt?

Die Steuerfreiheit gilt nicht für alle Verkehrsmittel, sondern nur für bestimmte.

Begünstigt sind insbesondere:

- Öffentliche Verkehrsmittel im Linienverkehr: ICE, IC, EC, Regionalzüge, Fernbusse, U-Bahn, Straßenbahn, Bus

- Auch Privatfahrten im ÖPNV sind begünstigt, wenn durch pauschale Tickets abgedeckt

Das Deutschlandticket ist steuerfrei, wenn der Arbeitgeberzuschuss zusätzlich zum Gehalt erfolgt.

Nicht begünstigt:

- Taxis (außer im konzessionierten Linienverkehr)

- Gecharterte Busse für Einzelfahrten

- Luftverkehr

Hinweis: Ein Taxi gilt nicht als begünstigtes öffentliches Verkehrsmittel (BFH, Urteil vom 09.06.2022 – VI R 26/20).

4. Jobticket & Sachbezüge

Der geldwerte Vorteil eines Jobtickets wird nicht auf die 50-Euro-Freigrenze für Sachbezüge angerechnet (§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG). Diese Freigrenze kann daher zusätzlich genutzt werden.

Begünstigt sind unter anderem:

- Unentgeltliche oder verbilligte Fahrkarten (z. B. Monatskarten, BahnCard 100)

- Zuschüsse zu selbst gekauften Tickets

- Freifahrten für bestimmte Anlässe (z. B. Smogalarm)

5. Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten mit dem eigenen Pkw

Zuschüsse des Arbeitgebers für Fahrten mit dem eigenen Pkw sind nicht steuerfrei. Sie können jedoch pauschal mit 15 Prozent versteuert werden (§ 40 Abs. 2 Satz 2 EStG).

Das gilt:

- Steuerpflichtig, aber pauschal mit 15 % versteuerbar (§ 40 Abs. 2 Satz 2 EStG)

- Sozialversicherungsfrei bei Pauschalversteuerung

- Kürzung der Entfernungspauschale ist erforderlich

Beispiel: Zahlt der Arbeitgeber monatlich 100 Euro als Pkw-Zuschuss und versteuert diesen pauschal, bleibt der Betrag für den Arbeitnehmer steuerlich unbelastet. In der Steuererklärung wird die Entfernungspauschale jedoch entsprechend gemindert.

6. Entfernungspauschale trotz Arbeitgeberleistungen

Die Entfernungspauschale kann weiterhin geltend gemacht werden:

- 0,30 Euro pro Kilometer für die ersten 20 Entfernungskilometer

- 0,38 Euro ab dem 21. Entfernungskilometer

Erhält der Arbeitnehmer steuerfreie oder pauschal versteuerte Zuschüsse, wird diese Pauschale gekürzt.

Wichtig: Die Entfernungspauschale wirkt sich nur aus, wenn die gesamten Werbungskosten den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.230 Euro (2025) übersteigen.

7. Firmenwagen und Entfernungspauschale

Auch bei Nutzung eines Firmenwagens kann die Entfernungspauschale geltend gemacht werden, sofern der geldwerte Vorteil für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte versteuert wird (z. B. nach der 0,03-Prozent-Regelung).

Versteuert der Arbeitgeber diesen Zuschlagswert pauschal mit 15 Prozent, bleibt die Entfernungspauschale als Werbungskosten ansetzbar. Andere steuerfreie oder pauschal versteuerte Arbeitgeberleistungen mindern die Entfernungspauschale jedoch, soweit sie dieselben Fahrten betreffen.

8. Preisvorteile von Dritten

Erhalten Arbeitnehmer Vergünstigungen von einem Dritten, sind diese steuerfrei, wenn:

- die Fremdfirma ein eigenwirtschaftliches Interesse hat,

- die Rabatte auch fremden Dritten gewährt,

- oder die Rabattgewährung im überwiegenden Interesse des Arbeitgebers liegt.

Steuerpflichtig sind solche Vorteile hingegen, wenn der Arbeitgeber aktiv an der Gewährung mitwirkt oder der Vorteil eindeutig durch das Arbeitsverhältnis veranlasst ist.

Fazit: Welche Variante ist vorteilhaft?

Ob ein Arbeitgeberzuschuss steuerlich sinnvoll ist, hängt vor allem von der Entfernung zur Arbeitsstätte und der Art der Arbeitgeberleistung ab.

Sowohl steuerfreie als auch pauschal mit 15 Prozent versteuerte Zuschüsse führen zu einer Kürzung der Entfernungspauschale. Eine individuelle Vergleichsrechnung ist daher empfehlenswert.

Was kann ich absetzen bei Leistungen meines Arbeitgebers für Fahrten zur Arbeit?

Was sind Versorgungsbezüge?

Versorgungsbezüge spielen in der Einkommensteuer eine besondere Rolle. Viele Menschen erhalten im Ruhestand Bezüge, die nicht aus der gesetzlichen Rentenversicherung stammen – beispielsweise eine Pension oder eine Betriebsrente. Aber was genau sind Versorgungsbezüge, wie werden sie besteuert und was ist mit dem sogenannten Versorgungsfreibetrag gemeint? In diesem Artikel erklären wir Ihnen die wichtigsten Punkte verständlich und kompakt.

Was sind Versorgungsbezüge?

Versorgungsbezüge sind regelmäßige Zahlungen, die Sie nach dem Ende eines aktiven Arbeitsverhältnisses erhalten – also eine Art "Ersatz" für Arbeitslohn. Sie werden meist vom ehemaligen Arbeitgeber oder einer Versorgungseinrichtung gezahlt und zählen steuerlich zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit.

Typische Beispiele für Versorgungsbezüge:

- Pensionen von Beamten

- Werksrenten oder Betriebsrenten

- Übergangsgelder bei vorzeitigem Ruhestand

- Witwen- oder Witwerrenten vom früheren Arbeitgeber

Wichtig: Versorgungsbezüge sind nicht mit der gesetzlichen Rente zu verwechseln. Die gesetzliche Altersrente fällt unter die „sonstigen Einkünfte“ und wird bei den Renteneinkünften erklärt. Versorgungsbezüge hingegen gehören zu den Einkünften als Arbeitnehmer.

Wie werden Versorgungsbezüge besteuert?

Versorgungsbezüge unterliegen grundsätzlich der Einkommensteuer. Allerdings wird nicht der gesamte Betrag versteuert – es gibt steuerliche Vergünstigungen in Form von Freibeträgen.

Versorgungsfreibetrag

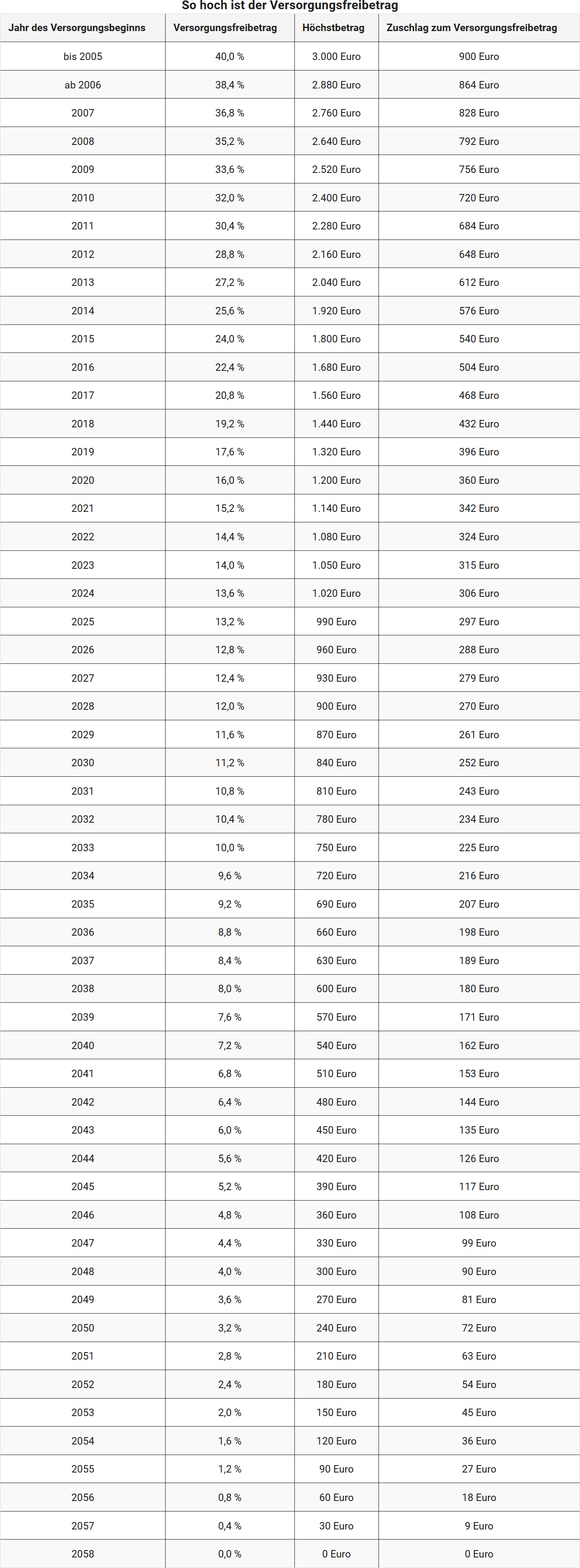

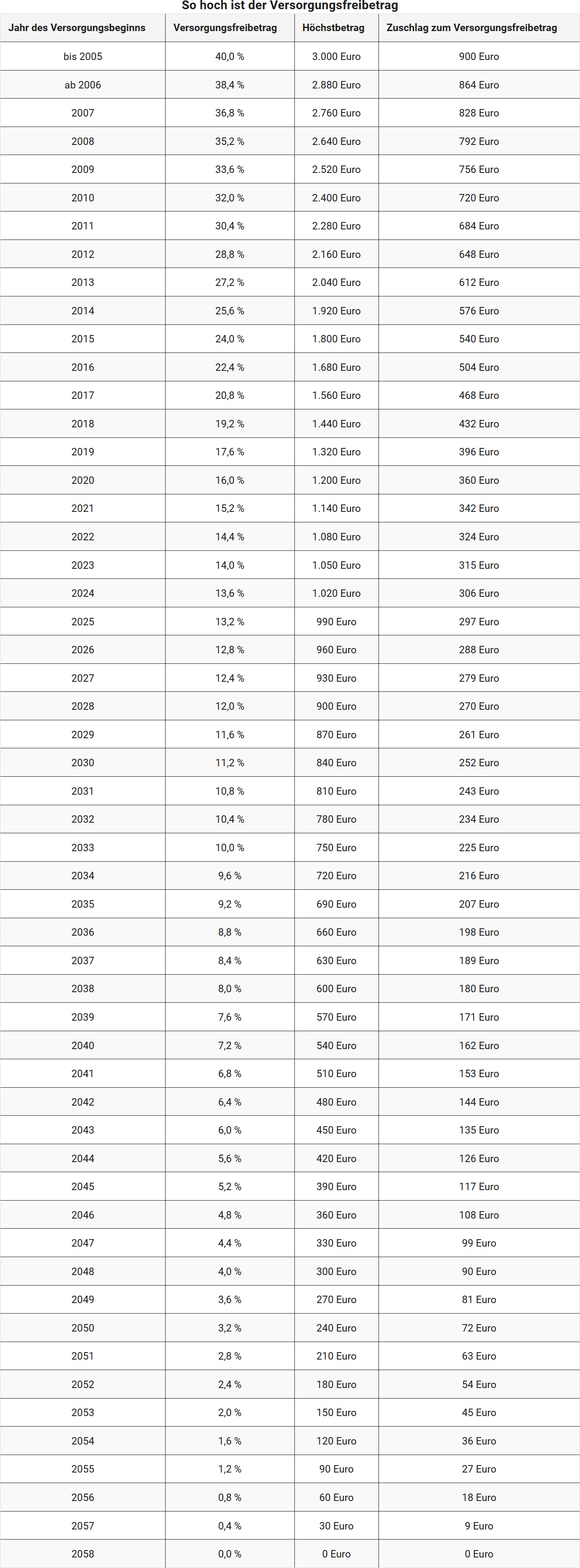

Der Staat gewährt einen bestimmten Anteil der Versorgungsbezüge steuerfrei – das ist der Versorgungsfreibetrag. Seine Höhe hängt davon ab, in welchem Jahr Sie erstmals Versorgungsbezüge erhalten haben.

Für alle, die im Jahr 2025 zum ersten Mal Versorgungsbezüge erhalten, gilt Folgendes:

- 13,2 Prozent der jährlichen Versorgungsbezüge bleiben steuerfrei,

- jedoch maximal 990 Euro.

Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag

Zusätzlich zum prozentualen Freibetrag wird ein fester Zuschlag gewährt. Für den Erstbezug im Jahr 2025 beträgt dieser 297 Euro jährlich.

Der Freibetrag bleibt dauerhaft festgeschrieben, solange die Bezüge weiter gezahlt werden. Er wird jedoch nur einmal gewährt, und zwar für den zuerst bezogenen Versorgungsbezug.

Mehrere Versorgungsbezüge – was ist zu beachten?

Wenn Sie mehrere Versorgungsbezüge erhalten, zum Beispiel eine Pension und zusätzlich eine Betriebsrente, müssen Sie alle Bezüge vollständig in der Steuererklärung angeben. Dabei ist wichtig:

- Der Versorgungsfreibetrag samt Zusatzbetrag wird nur einmal gewährt, und zwar für den zuerst zugeflossenen Versorgungsbezug.

- Weitere Versorgungsbezüge sind voll steuerpflichtig, es sei denn, es handelt sich um Bezüge mit eigenem Anspruch, etwa aus einem anderen Arbeitsverhältnis.

Tipp: Prüfen Sie in Ihrer elektronischen Lohnsteuerbescheinigung, wie viele Versorgungsbezüge dort angegeben sind. Arbeitgeber oder Versorgungseinrichtungen melden die Beträge mit einem speziellen Kennzeichen für das Finanzamt.

Besonderheiten bei Hinterbliebenenversorgung

Auch Hinterbliebene, wie Witwen oder Witwer, können Versorgungsbezüge erhalten – etwa in Form einer Hinterbliebenenpension vom früheren Arbeitgeber des Verstorbenen.

Für diese Versorgungsbezüge gelten grundsätzlich die gleichen steuerlichen Regeln, einschließlich des Versorgungsfreibetrags und des Zuschlags. Allerdings wird der Freibetrag unter Umständen anteilig gekürzt, etwa wenn der ursprüngliche Empfänger diesen Freibetrag bereits ausgeschöpft hatte.

Wichtig: Erhalten Sie eine gesetzliche Hinterbliebenenrente (z. B. von der Deutschen Rentenversicherung), handelt es sich nicht um einen Versorgungsbezug. In diesem Fall müssen Sie die Rente in der Anlage R erklären.

Beispiel: So funktioniert die Besteuerung

Frau Meier geht im Januar 2025 in den Ruhestand und erhält eine Beamtenpension in Höhe von 30.000 Euro jährlich. Da sie im Jahr 2025 erstmals Versorgungsbezüge bezieht, gelten folgende Freibeträge:

13,2 Prozent von 30.000 Euro = 3.960 Euro → Höchstebetrag begrenzt auf 990 Euro

Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag → 297 Euro

Gesamter Freibetrag: 990 Euro + 297 Euro = 1.287 Euro

Der steuerpflichtige Teil der Bezüge beträgt folglich → 30.000 Euro – 1.287 Euro = 28.713 Euro

Hinweis: Das Finanzamt berücksichtigt den Freibetrag automatisch, sofern die Lohnsteuerbescheinigung korrekt ausgefüllt wurde.

Fazit

Versorgungsbezüge sind steuerlich begünstigt – aber nur zum Teil. Durch den Versorgungsfreibetrag und den Zusatzbetrag wird ein Teil der Bezüge steuerfrei gestellt, der Rest ist regulär steuerpflichtig. Wer mehrere Versorgungsbezüge erhält oder eine Hinterbliebenenpension bekommt, sollte genau hinschauen, wie viel tatsächlich zu versteuern ist. Mit einer vollständigen und korrekten Angabe in der Steuererklärung vermeiden Sie Rückfragen und profitieren von den möglichen Freibeträgen.

Was sind Versorgungsbezüge?

Sind meine Versorgungsbezüge steuerpflichtig?

Ja, Ihre Versorgungsbezüge sind in der Regel steuerpflichtig. Sie zählen nach dem Einkommensteuergesetz zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit und unterliegen dem Lohnsteuerabzugsverfahren. Das bedeutet: Bereits bei der Auszahlung wird automatisch Lohnsteuer einbehalten.

Was zählt zu den Versorgungsbezügen?

Zu den Versorgungsbezügen gehören insbesondere:

- Ruhegehalt (z. B. Beamtenpension)

- Witwen- oder Witwergeld

- Waisengeld

- Unterhaltsbeiträge

- Gleichartige Leistungen

Wie funktioniert die Besteuerung?

Die Besteuerung von Versorgungsbezügen erfolgt grundsätzlich wie bei einem regulären Arbeitsverhältnis. Seit 2013 ruft die auszahlende Stelle (z. B. Pensionsstelle) Ihre elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) bei der Finanzverwaltung ab – anhand Ihrer steuerlichen Identifikationsnummer und Ihres Geburtsdatums.

Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied: Für Versorgungsbezüge wird ein Versorgungsfreibetrag gewährt. Dieser mindert die steuerpflichtigen Einkünfte.

Was ist der Versorgungsfreibetrag?

Der Versorgungsfreibetrag ist ein jährlich festgelegter steuerfreier Anteil Ihrer Versorgungsbezüge. Zusätzlich wird ein fester Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag gewährt. Die Höhe dieser Freibeträge hängt davon ab, in welchem Jahr Sie erstmals Versorgungsbezüge erhalten.

Mit Inkrafttreten des Alterseinkünftegesetzes (AltEinkG) am 01. Januar 2005 wird schrittweise auf eine sogenannte nachgelagerte Besteuerung umgestellt. Das bedeutet: Statt der Beiträge zur Altersvorsorge werden nun zunehmend die späteren Leistungen – also Versorgungsbezüge und Renten – besteuert.

Die Übergangsphase dauert bis zum Jahr 2040. Danach werden Beamtenpensionen und Renten steuerlich vollständig gleich behandelt – der Versorgungsfreibetrag entfällt ab dann vollständig.

Wie entwickeln sich die Freibeträge?

Der Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag sinken jedes Jahr für neue Versorgungsempfänger. Wer also erst später in Pension geht, erhält einen geringeren Freibetrag. Ab dem Jahr 2040 wird kein Versorgungsfreibetrag mehr gewährt.

Entscheidend ist das Jahr des erstmaligen Versorgungsbezugs. Daraus ergeben sich:

- der anzuwendende Prozentsatz,

- der Höchstbetrag des Versorgungsfreibetrags sowie

- der Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag.

Diese Werte sind in der Tabelle zu § 19 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) geregelt.

Gilt der Freibetrag dauerhaft?

Ja. Der einmal ermittelte Versorgungsfreibetrag und der Zuschlag gelten lebenslang – unabhängig davon, ob sich die Höhe Ihrer Versorgungsbezüge durch regelmäßige Anpassungen verändert.

Wann wird der Freibetrag neu berechnet?

Nur wenn sich Ihre Versorgungsbezüge durch Anrechnung, Ruhen, Kürzung oder Erhöhung (z. B. durch gesetzliche Vorschriften) verändern, muss der Freibetrag neu berechnet werden.

In dem Kalenderjahr, in dem sich der Versorgungsbezug ändert, gelten dann die höchsten Freibeträge, die nach § 19 EStG möglich sind.

Wie hoch ist die Werbungskostenpauschale?

Für Versorgungsbezüge gilt – wie auch bei Renten – eine Werbungskostenpauschale von 102 Euro jährlich, die automatisch berücksichtigt wird. Nur wenn Sie höhere beruflich bedingte Ausgaben nachweisen können, lohnt sich ein Einzelnachweis.

Sind meine Versorgungsbezüge steuerpflichtig?

Abfindung und Fünftelregelung – das Wichtigste zur steuerlichen Behandlung

Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses kann für Arbeitnehmer mit einer Abfindung verbunden sein. Diese einmalige Zahlung ist steuerpflichtig, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen ermäßigt besteuert werden – mit der sogenannten Fünftelregelung.

Anspruch auf Abfindung nach betriebsbedingter Kündigung

Nach § 1a Kündigungsschutzgesetz (KSchG) haben Arbeitnehmer bei betriebsbedingter Kündigung einen gesetzlichen Anspruch auf eine Abfindung, wenn sie keine Kündigungsschutzklage erheben. Die Höhe richtet sich in der Regel nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit:

- 0,5 Monatsgehälter pro Beschäftigungsjahr

Beispiel: Bei 10 Jahren Betriebszugehörigkeit ergibt sich eine Abfindung von 5 Monatsgehältern.

Auch geldwerte Vorteile (z. B. Dienstwagen oder Dienstlaptop) können in die Berechnung einfließen.

Abweichende Regelungen gelten bei Abwicklungs- oder Aufhebungsverträgen, insbesondere wenn die Initiative vom Arbeitnehmer ausgeht.

Wie funktioniert die Fünftelregelung?

Die Fünftelregelung nach § 34 EStG mindert die Steuerlast auf außerordentliche Einkünfte (z. B. Abfindungen). Seit dem Steueränderungsgesetz 2001 prüft das Finanzamt automatisch, ob die Anwendung günstiger ist.

Achtung: Bei Anwendung der Fünftelregelung besteht Abgabepflicht für die Steuererklärung.

So wird die Steuerschuld mit Fünftelregelung berechnet

- Der steuerpflichtige Teil der außerordentlichen Einkünfte (Abfindung, Jubiläumszuwendung, Vergütung für mehrjährige Tätigkeit usw.) wird aus dem zu versteuernden Einkommen herausgerechnet.

- Für das verbleibende zu versteuernde Einkommen wird die Einkommensteuer nach geltenden Steuertarif ermittelt.

- Die Abfindung durch 5 dividiert und ein Fünftel wird dem restlichen zu versteuernden Einkommen hinzugerechnet.

- Für die Summe wird wiederum die Einkommensteuer nach dem Steuertarif berechnet.

- Zwischen beiden Steuerbeträgen wird die Differenz gebildet und diese mit 5 multipliziert.

- Das Ergebnis ist die Einkommensteuer auf die außerordentlichen Einkünfte.

Beispiel: Ein verheirateter Arbeitnehmer erhält 2025 eine Abfindung von 50.000 Euro. Das übrige zu versteuernde Einkommen beträgt 70.000 Euro.

- Steuer auf 70.000 Euro : 11.850 Euro

- Steuer auf 80.000 Euro : 14.990 Euro

- Differenz: 3.140 Euro

- Steuer auf Abfindung: 3.140 Euro × 5 = 15.700 Euro

- Gesamte Steuer: 11.850 Euro + 15.700 Euro = 27.550 Euro

Fünftelregelung auch bei freiwilligem Aufhebungsvertrag möglich

Auch bei einer einvernehmlichen Vertragsauflösung kann die Fünftelregelung gelten – selbst auf Initiative des Arbeitnehmers. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 13.03.2018 (Az. IX R 16/17, BStBl 2018 II S. 709) bestätigt. Ein konkreter äußerer Druck muss dabei nicht mehr festgestellt werden.

Wegfall der Fünftelregelung im Lohnsteuerverfahren ab 2025

Seit dem 1.1.2025 ist die Anwendung der Fünftelregelung nicht mehr im Lohnsteuerabzugsverfahren möglich. Dies wurde im Zuge des Bürokratieabbaus durch das Wachstumschancengesetz (vom 27.03.2024) beschlossen. Arbeitgeber führen nun keine Prüfung und Berechnung mehr durch. Die Fünftelregelung wird ausschließlich im Rahmen der Steuererklärung berücksichtigt.

Abfindung und Fünftelregelung – das Wichtigste zur steuerlichen Behandlung

Abfindung und Fünftelregelung: Wann gilt die ermäßigte Besteuerung?

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses erhalten Arbeitnehmer häufig eine Abfindung. Seit 2006 unterliegt diese nicht mehr einem Steuerfreibetrag, kann jedoch weiterhin ermäßigt nach der sogenannten Fünftelregelung (§ 34 EStG) besteuert werden – unter bestimmten Voraussetzungen.

Voraussetzungen für die Anwendung der Fünftelregelung

Damit die ermäßigte Besteuerung greift, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Die Abfindung wird zusammengeballt in einem Kalenderjahr ausgezahlt.

- Das Jahreseinkommen mit Abfindung muss höher sein als das Einkommen, das bei ungestörter Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses erzielt worden wäre.

Ziel dieser Regelung ist es, die Progressionswirkung des Einkommensteuertarifs abzumildern, wenn durch die Abfindung außergewöhnlich hohe Einkünfte in einem Jahr entstehen.

Kein Steuervorteil bei niedriger Abfindung

Die Fünftelregelung greift nicht automatisch. Dies zeigt ein Urteil des Bundesfinanzhofs vom 8. April 2014 (Az. IX R 33/13):

Bei einem Bruttogehalt im Vorjahr von rund 140.000 Euro und einer Abfindung von 43.000 Euro liegt keine „zusammengeballte“ Einkünfteerhöhung vor.

→ Die Fünftelregelung ist nicht anwendbar.

Begründung: Das Einkommen im Abfindungsjahr war nicht höher als bei regulärer Fortführung des Arbeitsverhältnisses. Es entstand daher kein progressionsbedingter steuerlicher Nachteil.

Vergleichsberechnung: „Ist-Größe“ vs. „Soll-Größe“

Ob die Fünftelregelung anwendbar ist, wird durch eine Vergleichsrechnung geprüft:

- Ist-Größe: Tatsächliches Einkommen im Jahr der Abfindung (inkl. Abfindung)

- Soll-Größe: Fiktives Einkommen bei regulärer Beschäftigung bis Jahresende (z. B. auf Basis des Vorjahreseinkommens)

Hinweis:

Übersteigt die Abfindung nicht die entgehenden Einnahmen bis Jahresende, können ggf. weitere Einnahmen berücksichtigt werden, die ohne Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht angefallen wären – z. B. Arbeitslosengeld.

Beispiel:

Herr M. beendete sein Arbeitsverhältnis im Juni 2025 und erhielt eine Abfindung in Höhe von 35.000 Euro. Sein reguläres Jahreseinkommen hätte 70.000 Euro betragen.

Im Abfindungsjahr erzielt er nur 25.000 Euro Arbeitslohn sowie die Abfindung. Das Gesamteinkommen liegt bei 60.000 Euro – und damit unter dem Einkommen bei ungestörter Weiterarbeit.

Die Fünftelregelung kann nicht angewendet werden, da kein Progressionsnachteil entsteht.

Abfindung und Fünftelregelung: Wann gilt die ermäßigte Besteuerung?

Was sind Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit?

Eine Nachzahlung oder Vorauszahlung für eine mehrjährige Tätigkeit (z.B. Abfindungen) kann im Jahr der Zahlung mit der Fünftelmethode ermäßigt besteuert werden. Entscheidend ist, dass sich die Tätigkeit auf zwei Kalenderjahre erstreckt.

Mit der sogenannten Fünftelregelung werden außerordentliche Einkünfte im deutschen Steuerrecht begünstigt (§ 34 EStG). Bei diesen sog. "tarifbegünstigten Einkünften" handelt es sich um Einkünfte, die über mehrere Jahre erwirtschaftet wurden, aber in einem einzelnen Jahr realisiert und besteuert werden

Was sind Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit?